Travail invisible : quand tombent les masques

Le présent article, qui cherche à porter et comprendre la frustration de certaines couturières, trouve son point de départ dans un échange entre les employé.e.s de l’ARC et les animatrices et participantes de l’atelier de couture et citoyenneté la Boîte ARC’oudre…

Faudra-t-il les laisser mourir ?

Il y a quelques mois en Belgique, des travailleur·euse·s du secteur médical entamaient un combat qui allait les mobiliser plusieurs mois et les mener (jusqu’ici) à un succès relatif. Nous avons décidé de soutenir cette mobilisation, car elle souligne les effets de la politique ultralibérale sur les soins de santé…

Pourquoi NewB ? A propos de l’idéologie et des consciences politiques contemporaines

Comment traiter de l’engouement suscité par la levée de fonds de la banque coopérative NewB ? Cette analyse argue que plutôt que d’ignorer la portée idéologique du projet ou de la juger comme étant suspecte, il importe de prendre au…

Du sujet politique en éducation permanente. Quelle définition pour quels enjeux ?

« Précaires », « pauvres », « milieux populaires », « exclus », « défavorisés », « démunis » … sont autant de catégories sociales dont l’usage est commun mais qui, dès qu’on y regarde de plus près, n’échappent pas au flou descriptif dès lors qu’il s’agit d’expliciter les rapports sociaux qui sous-tendent ces conditions subalternes…

La petite bourgeoisie nouvelle est-elle la classe associative ?

Si la majorité de ses acteurs savent ou pensent savoir ce que « public populaire » signifie (telle est souvent la définition de leur « public cible »), le champ associatif énonce plus rarement son propre profil sociologique et sa classe sociale d’appartenance dominante. Cela fonde pourtant un manque réel…

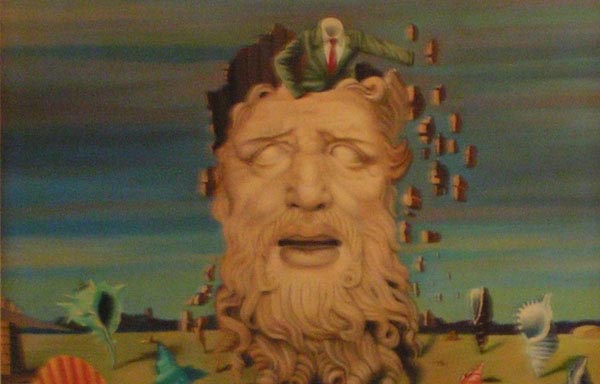

Le « communisme de tous les jours ». Réflexions économiques, anthropologiques et stratégiques à partir de l’expérience du désastre

Cette analyse soutient que la perspective du désastre peut être pertinente pour penser comment agir face à la crise écologique, à condition que l’on parte du présupposé que le désastre a déjà eu lieu. Ce renversement permet d’identifier une anthropologie, et la stratégie permettant de l’entretenir…

Apprentissage et production du savoir en éducation permanente

La réticence à l’égard de la forme scolaire en éducation permanente se traduit parfois en une réticence à l’égard du savoir tout court. Dans cette analyse, nous défendrons l’importance de l’apprentissage du savoir en éducation permanente, tout en identifiant dans la possibilité que son destinataire oppose un refus au savoir proposé…

Le stade « UBER » du capitalisme et le travail

De quoi parlons-nous lorsqu’on évoque l’ubérisation de la société ? Parce qu’il n’est pas forcément facile d’identifier les processus sociaux amorcés par l’irruption de plateformes numériques telles Uber ou Deliveroo, cette analyse entend contribuer à une meilleure compréhension de ce phénomène…

Sauver les riches de la catastrophe écologique. Le devenir autoritaire du capitalisme contemporain

Au printemps 2019, lors de l’événement « DIY DAY », l’ARC a invité Hervé Kempf à donner une conférence qu’il nous a paru important de rendre accessible à nos lecteurs. Il apporte son expertise sur la question écologique en rappelant une série de faits qui rendent visible le lien, souvent négligé, entre crise climatique et…

Privilèges pour tous ! Du problème de l’orientation de la lutte

Depuis le « privilège blanc » jusqu’aux privilèges de genre, en passant par les privilèges socio-économiques, la question des privilèges semble insister dans toutes les fractures politiques présentes…

Gouverner par la dette – Éléments critiques pour déconstruire les dettes et leurs obligations

Quand on ne nait pas héritier, s’endetter est une condition sine qua non de la vie sociale. Et, dès lors que l’on est issu de classes dites « populaires », que pourrait-on faire d’autre que de s’endetter pour tenter d’améliorer notre condition sociale ?

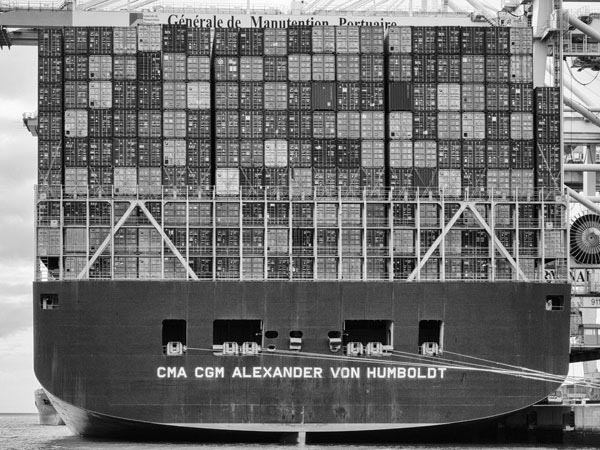

La fast-fashion : voir au-delà des fétichismes pour agir

Aujourd’hui, environ 130 milliards de pièces de vêtement sont produites chaque année dans le monde. Mais comment ce secteur industriel, régulièrement entaché par des scandales sociaux et environnementaux, continue-t-il à exister et même à s’étendre comme il est ?

La construction de la question climatique : vers une critique du consensus écologique

Que font les mobilisations pour le climat à la pensée écologique ? Cet article revient sur les possibilités inédites que le mouvement social actuel ouvre pour construire de nouvelles perspectives dans le combat écologique et élargir notre horizon politique…

Digitalisation et société : concepts et enjeux critiques

De quoi parle-t-on quand on parle de digitalisation de la société ? Derrière ce signifiant flou, adresse-t-on ce concept à l’économie digitale de notre société, ou bien veut-on désigner par-là un tournant social et politique plus large ?

La chasse à l’homme : autour d’un exercice du pouvoir contemporain

Visible aujourd’hui dans le traitement réservé à ceux qui sont considérés comme des étrangers indésirables – migrants, transmigrants, réfugiés, etc. -, une logique de chasse à l’homme est aujourd’hui actualisée par la société de marché néolibérale…

Faire de tout-le-monde un devenir. Autour des gilets jaunes et de ce qu’ils proposent

Si le mouvement des gilets jaunes a démarré de manière très impulsive sur un point très précis – l’augmentation du prix du diesel – il a très vite évolué, tout en restant difficile à appréhender pour qui se borne à tenter de le faire à l’aune de nos classifications habituelles…

Les droits collectifs entre État national-social et mouvements sociaux

Afin de ressaisir la dimension collective de l’institution du droit social, cette analyse critique l’idée selon laquelle le droit social serait simplement octroyé par l’État à des individus en fonction de leur statut afin de contrer la tendance de l’économie de marché à dénouer tout lien social…

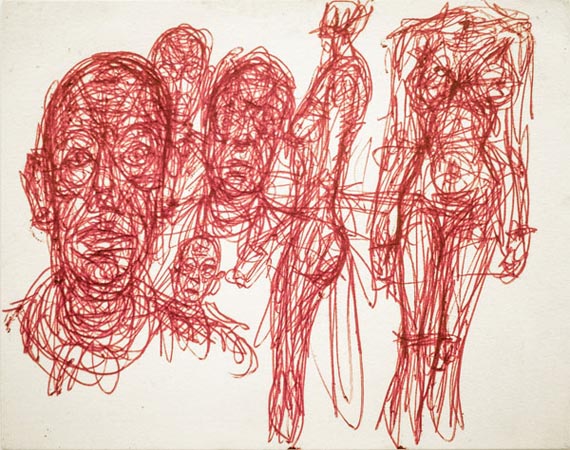

Du corps au contrôle : enjeux de la corporéité dans le capitalisme contemporain

De l’oppression à la domination, les puissances du corps sont, peut-être aujourd’hui plus que jamais, au centre de ce qui à la fois rend docile au pouvoir et permet d’y résister. Le capitalisme contemporain, néolibéral, se configure comme un paradigme qui, parfois avec une violence et un sadisme sans précédent historique…

Les classes populaires et le champ politique. Vers une nouvelle pratique de la politique ?

Cette analyse étudie le discours politico-médiatique actuel sur le « populisme » comme une manière pour des intellectuels en manque de repères de faire du mépris de classe le principe d’une réorientation professionnelle par laquelle ils se transforment en experts des limitations à imposer à la démocratie pour la dépeupler…

De quels problèmes l’obsolescence programmée est-elle le nom ?

La problématique de l’obsolescence programmée est aujourd’hui au centre de nombreuses mobilisations militantes et citoyennes. Il n’est pourtant pas évident de repérer dans cet ensemble comment cette pratique joue un rôle clé dans le fonctionnement des sociétés capitalistes contemporaines…

De la convergence des luttes à la lutte des convergences. Réflexions sur l’intersectionnalité et l’autonomie des luttes

Cette analyse propose d’interroger le problème de la convergence des luttes émancipatrices (luttes sociales, féministes, antiracistes, etc.) à la lumière des concepts d’intersectionnalité et de consubstantialité des dominations…

Éducation et décolonisation de la pensée

Cette analyse relève les impasses des luttes contre le racisme qui se basent exclusivement sur l’éducation et qui réduisent ainsi le racisme à un effet de la bêtise ou de l’ignorance. Le racisme y sera plutôt compris comme le résultat d’une structure socio-historique…

Pour une contre-convergence des luttes face au fémonationalisme

Cette analyse vise à interroger l’idéal de la convergence qui s’impose aujourd’hui aux luttes pour l’émancipation. Nous soutiendrons que, loin de se plier immédiatement à l’injonction à la convergence, il faudrait d’abord se rendre attentifs à la manière dont se constituent des convergences qui reproduisent des formes de domination…

Objectivement pauvre, subjectivement précaire ou structurellement inégalitaire ? Quel concept se faire de la pauvreté ?

La pauvreté a tendance à être réduite à l’objectivité des catégories supposées la désigner et conditionner sa reconnaissance. C’est pourtant un concept complexe, qui – c’est la thèse de cette analyse – doit toujours être ressaisi à l’intersection de trois dimensions essentielles…

La résistance à l’industrie textile : un éclairage matérialiste de paroles de citoyennes

La nature du travail émancipatoire en éducation permanente peut prendre des formes extrêmement variables. En particulier, il est intéressant d’interroger comment se construit, à travers la rencontre entre une association, un public et une problématique sociale et citoyenne, un savoir pratique et critique…

Qu’est-ce que le digital labour ? Exploitations et aliénations en société numérique

Depuis les micro-tâches de Mechanical Turk jusqu’à la monétisation des vidéos sur Youtube, en passant par le marché du Big Data, un nouveau type de travail précaire semble être né des évolutions numériques et du « web collaboratif ». Différents courants d’analyses tendent à en montrer les logiques et les enjeux…

Penser la dialectique du ressentiment dans nos engagements – Autour du risque conservateur et réactif de l’activisme militant

Militer contre les différentes formes de domination est une dimension fondamentale des engagements politiques et associatifs. Or, dans les discours qui accompagnent ces militances, la dialectique binaire entre dominé·e·s et dominant·e·s est susceptible dans la pratique de générer des effets très pervers…

Vivre avec l’international : un double standard culturel – Une critique de la raison cosmopolite

Entre valeur obligée de l’occident contemporain, position sociale à géométrie variable et perspective politique, le cosmopolitisme présente aujourd’hui une ambivalence conceptuelle importante. Or, cette capacité d’habiter le monde entier, cette compétence internationale, est depuis longtemps un privilège des classes bourgeoises et un étendard du…

La face cachée de la culture écrite : sous l’écrit, le scriptural

Associer automatiquement l’écriture (l’acte technique, le passage par l’écrit) à la mise en place d’un processus intellectuel particulier (la pratique réflexive, analytique et abstraite) est monnaie courante en éducation permanente comme ailleurs. Cette équation est-elle fondée ou caricaturale ? Sur quels savoirs et quelles représentations repose-t-elle ?

Prison et confiscation de l’espace-temps personnel : le détenu, un objet d’emprise ?

Analyse 2017 – Les violences, les traitements dégradants, les suivis médicaux déficients, les risques sanitaires et les problèmes de trafic sont loin d’être sortis de prison. Ceci peut laisser penser que la question du quotidien carcéral et de ses effets sur les détenus n’est pas urgente. Or, ce quotidien rompt brutalement avec les besoins et caractéristiques fondamentaux de l’humain, notamment en ce qu’il empêche toute appropriation subjective de l’espace-temps. C’est pourquoi, dans cette analyse, nous proposons de mener une réflexion sur les conséquences de cette confiscation de l’espace-temps personnel, en nous basant sur les témoignages de travailleurs sociaux du milieu carcéral.

L’État social actif et ses pauvres. Réflexions sur la dimension culturelle des politiques d’activation

Quel lien existe-t-il entre l’État social actif et les franges précarisées des publics populaires, auxquelles s’adressent les opérateurs d’éducation permanente ?

L’État social actif ne fait-il que gérer la pauvreté, comme il le prétend, ou ne contribue-t-il pas aussi à la créer activement et la reproduire ? Et, de manière plus

spécifique, quel est l’impact culturel des politiques dites d’activation sur les publics en question ? En proposant une définition de la pauvreté comme oppression

et en soulignant la dimension nécropolitique des politiques d’activation, la présente étude tente de donner un sens à cette grande expérimentation avec la

vie des populations pauvres et précarisées qu’est l’État social actif.

L’espace publicitaire – de l’hégémonie culturelle de la marchandise – Autour des luttes pour la réappropriation de l’espace public

« L’opinion publique, cette force insaisissable et toute-puissante, de laquelle personne ne peut s’affranchir, est dominée par la Publicité »

Jules Arren – Comment il faut faire de la publicité (1912, Paris)

Quelle capacité a-t-on, comme usager, pour résister à l’appropriation massive de l’espace public par les logiques de promotion et de publicité ? Plus précisément, n’y a-t-il pas une altération fondamentale de notre capacité critique dans cette exploitation privée de notre attention, formant ainsi une relation de domination où la logique de la marchandise est imposée unilatéralement à la société civile ? Cette analyse propose d’analyser cette problématique en montrant comment, à travers la transformation de l’espace public en espace publicitaire, ce qui apparaît comme un simple canal de communication diversifié et démocratique (l’espace public) devient le territoire exploité d’une hégémonie culturelle de la marchandise et de sa consommation. Elle propose en outre d’évaluer de façon critique les initiatives de réappropriation de l’espace public qui luttent contre la publicité et ses effets pervers.

Toute mixité est-elle bonne à prendre ?

Dans le cadre d’une réflexion sur la question de la diversité menée en partenariat avec l’Université Populaire d’Anderlecht s’est, rapidement, posée la question de la mixité entendue comme injonction récurrente des politiques sociales et culturelles encadrant les milieux associatifs. Bien plus, l’idéal de mixité et de diversité multiculturelle se révèle être très mobilisateur pour toute cette « classe d’alternative » que constituent les travailleurs du socio-culturel, les conduisant parfois à méconnaître les présupposés et les inégalités que déguise ce même idéal. Quels sont ces présupposés ? Peut-on les dépasser et conserver quelque chose d’une telle idéologie ? Injonction à la mixité et autonomie sont-elles compatibles ? Tel est l’objet de cette courte réflexion, critique et introductive.

La mémoire collective émancipée : se soustraire à la souveraineté du patrimoine

Mémoire collective et patrimoine sont des notions qui sont loin d’être neutres. Elles sont, en effet, le support de problématiques sociétales clivantes. Dans leur tension avec la construction des identités majoritaires et minoritaires, et dans le rôle prépondérant qu’elles prennent dans la transmission des balises historiques significatives, elles doivent être saisies dans leur impact sociétal. Quel lien ont-elles avec la gentrification des quartiers populaires ? Avec l’histoire coloniale ou avec l’histoire de l’immigration ? Cette analyse propose, à ce titre, d’analyser la construction de la mémoire collective et du patrimoine comme celle de la possibilité d’une culture commune et collective.

Le travail, langue d’Ésope de l’économie ?

Dans un contexte où de plus en plus de débats et de spéculations autour du travail et du rôle qu’il joue au sein de l’économie voient le jour, Paul Löwenthal tente une déconstruction des discours et mécanismes simplistes qui sont évoqués à ce sujet, notamment par nos dirigeants politiques, et nous invite à considérer le travail dans toute sa complexité, c’est-à-dire dans la duplicité de son exploitation historique : comme aliénation fondamentale des forces et capacités humaines d’une part, et comme condition sine qua non pour assurer la survie et la reproduction des systèmes humains d’autre part.

En d’autres termes, il s’agit de comprendre la double nature du travail : comme coût et comme ressource de l’économie. Suivant l’orientation choisie, les outils critiques qui envisagent cette matrice sociétale peuvent faire émerger des enjeux très différents : comment penser alors les orientations fondamentales de l’économie capitaliste contemporaine à partir de cette double nature du travail ?