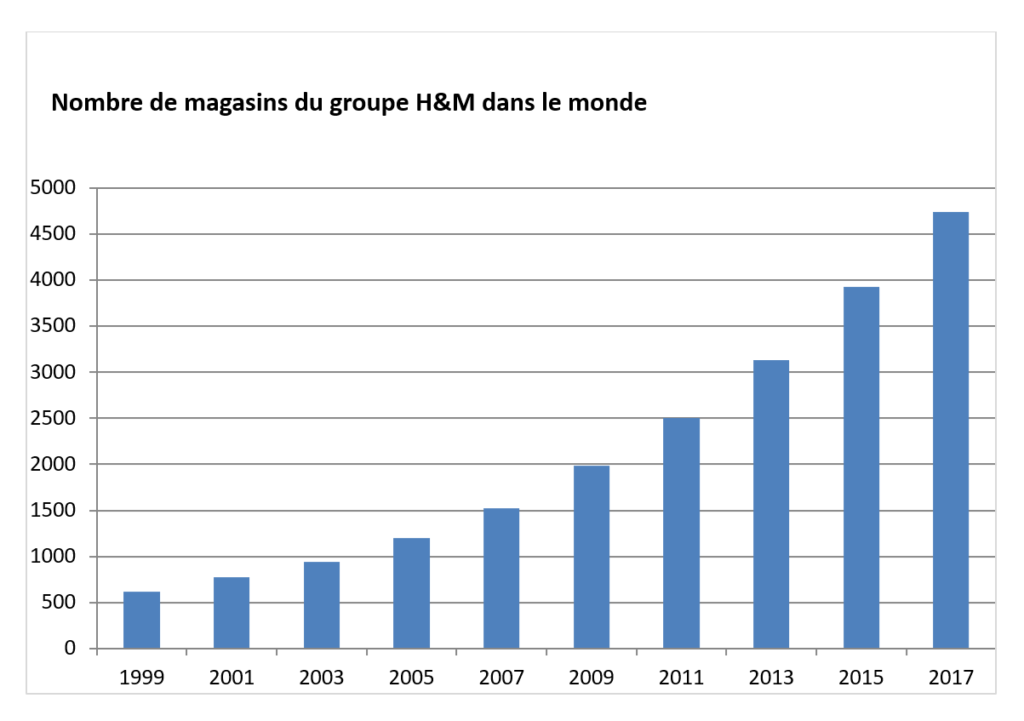

En quelques décennies à peine, le mode de production et de consommation dans le secteur du textile et de l’habillement a été redéfini par la fast-fashion : produire rapidement des vêtements dans de grandes quantités, à bas coûts, pour des collections destinées à être constamment renouvelées. Le prêt-à-porter est devenu le prêt-à-jeter : les vêtements sont vendus à un prix très abordable et sont conçus pour une durée de vie très courte. Les effets sont bien réels : le consommateur moyen achète 60% plus de vêtements et les garde moitié moins qu’il y a 15 ans[1]. Par conséquent, acheter un vêtement est un geste devenu banal, perçu comme une simple transaction, un échange d’argent contre un bien de consommation considéré comme désirable. C’est en réalité le dernier acte, indispensable, pour conclure un cycle de création de valeur. Des semences génétiquement modifiées de coton à l’envahissement de la pratique du « shopping » dans les centres-villes, légitimée par une propagande publicitaire omniprésente, tout est méthodiquement conçu pour que l’accumulation de la marchandise se transforme en accumulation de profits. Le secteur est, d’ailleurs, en pleine expansion. La croissance du groupe H&M, un des acteurs majeurs de la fast-fashion, est à cet égard emblématique. De 613 magasins en 1999, le groupe en compte 4739 en 2017[2] :

Le monde globalisé de la mode offre une extension particulièrement intéressante du fétichisme de la marchandise tel que Marx l’avait analysé[3]. Selon lui, l’expérience immédiate que nous faisons de la marchandise ne permet pas de comprendre les rapports sociaux qui déterminent la manière dont elle est produite. Un vêtement nous est présenté comme une chose ayant naturellement une valeur, et non comme un produit du travail. On a l’impression que la valeur d’un vêtement réside dans son prix, alors qu’elle résulte d’un rapport de production durant lequel une certaine quantité de la force de travail humaine a été dépensée et ensuite appropriée par ceux qui ont acheté cette force de travail. Autrement dit, le fétichisme de la marchandise se caractérise comme un phénomène d’occultation de l’exploitation de la main-d’œuvre. Pour l’anthropologue Appadurai, le fétichisme de la marchandise est non seulement toujours d’actualité mais a en plus été amplifié par deux autres processus : le fétichisme de la production et le fétichisme du consommateur[4]. D’une part, la production elle-même est devenue fétiche par l’invisibilisation croissante des relations de production dans le capitalisme transnational. Le localisme (c’est-à-dire le fait que les sites de production et de consommation sont toujours localisés) camoufle les forces globales disséminées qui dirigent en fait le processus de production. D’autre part, le consommateur est devenu fétiche, parce qu’il est utilisé comme « un masque pour le siège réel de l’opération, lequel n’est pas le consommateur, mais bien le producteur et les nombreuses forces qui constituent la production »[5]. De cette manière, le consommateur a l’illusion d’être un acteur de sa consommation, alors que ce sont les producteurs qui définissent l’espace possible de la consommation. Les marques de vêtement jouent cette carte constamment : leurs symboles sont associés à des valeurs individualistes positives comme la liberté et l’authenticité, qui augmentent la possibilité de personnaliser les vêtements portés, tout en véhiculant la culture d’un « capitalisme cool ».

Ces phénomènes d’occultation de l’exploitation, de la production, et des producteurs sont problématiques en ce qu’ils masquent l’impact de l’industrie sur les travailleurs, sur les modes de consommation et sur l’environnement[6]. C’est pourquoi cette analyse propose de déconstruire ce rapport obscur à l’économie de la fast-fashion par l’interrogation suivante : qu’est-ce qui est (re)produit à travers la fabrication d’un vêtement ? Pour y répondre, nous partons du constat simple que les marchandises ne sont pas les seules choses créées dans le processus de production : à travers la reproduction du rapport social entre capitalistes et salariés, ce sont les conditions de vie des travailleurs, la valeur, les inégalités, les résistances, les identités sociales, … qui sont constamment produites et reproduites par ce processus. Notre expérience en tant que consommateur et citoyen est également reproduite par l’acte même de l’achat. Et c’est plus particulièrement à partir de celle-ci que nous voudrions réfléchir ensemble : n’y a-t-il pas un lien entre la manière de produire et la perception de notre capacité d’agir en tant que consommateur occidental ? Autrement dit, les occultations qu’opère le capitalisme contemporain ne produisent-elles pas également notre sentiment d’impuissance ? En prendre conscience serait une première étape vers des actions d’émancipation sociale et de solidarité avec les travailleurs du secteur.

L’invisibilisation de la production

Les réorganisations du capital dans le secteur du textile, de l’habillement et de la chaussure (THC) qui ont lieu depuis la fin du XXème siècle s’inscrivent dans un nouveau modèle de production structuré en des « chaînes d’approvisionnement mondiale », également dénommées dans la littérature « réseaux mondiaux de production » ou « chaines de valeurs mondiales ». L’expansion de ces chaînes dans de nombreux secteurs de la production a été rendue possible par le développement récent des technologies de la communication et de l’information, ainsi que l’amélioration des infrastructures permettant l’acheminement plus rapide et fiable des marchandises. Elles se sont également développées par l’existence d’accords commerciaux qui facilitent et réduisent les coûts des échanges. L’accord de l’OMC sur le textile et l’habillement de 1995 a mené à la libéralisation du marché en 2005 et à la suppression des restrictions quantitatives sur les exportations des pays à bas coût vers l’Union Européenne et les USA. Alors que les chaînes de production des grandes entreprises étaient à la base internalisées (forme de production à intégration verticale), elles ont été progressivement délocalisées, sont devenues plus flexibles, plus longues et plus dispersées entre différentes régions géographiques, de telle sorte qu’elles constituent un changement réel dans l’organisation économique mondiale. Elles sont organisées selon une parcellisation poussée des segments de la production, chacun d’entre eux impliquant la coordination d’intrants, de force de travail, de transport, de distribution, de consommation de matières premières[7].

Au sein de la chaîne existe une diversité d’entreprises engagées dans la réalisation d’un segment de la production. Dans l’habillement, les réseaux de production sont très denses, de nombreuses petites entreprises locales pouvant fournir un seul fabricant. Les entreprises dépositaires des grandes marques bien connues ainsi que la grande distribution contrôlent l’ensemble de la chaîne et gèrent la commercialisation finale du produit. Si l’entreprise principale peut posséder des filiales dans d’autres pays via des investissements étrangers, le mécanisme qui s’est largement imposé est celui de l’externalisation. Au cours de ces deux dernières décennies, l’externalisation est devenue un processus tout à fait intégré dans les pratiques des grandes entreprises, ouvrant des possibilités exaltantes de réduction des couts[8]. Elle passe principalement, même si ce n’est pas le seul procédé, par la sous-traitance. Le principe est simple : l’entreprise principale (« donneuse d’ordres ») confie la réalisation d’étapes de la production à une ou plusieurs entreprises sous-traitantes (« preneuse d’ordres »). L’autonomie des entreprises preneuses d’ordre est légalement établie alors que les entreprises sont en réalité disciplinées par la chaine d’approvisionnement. Pour les travailleurs, cela signifie que leurs conditions de vie dépendent bien plus de l’entreprise donneuse d’ordre qui fixe les coûts et le cahier de charges que de leur propre entreprise, sans être toutefois lié juridiquement à la première. Celle-ci peut alors se décharger entièrement des responsabilités qu’elle devrait avoir en tant qu’employeur face à ses employés. De plus, la sous-traitance en cascade est fortement développée dans ce secteur. Tout au bout de la chaîne d’approvisionnement, on retrouve une quantité d’ateliers de taille moyenne, d’usines informelles ou de travailleurs à domicile, dépendant aussi d’un cahier de charges d’une ou de plusieurs entreprises donneuses d’ordre devenues « fantômes ». Les travailleurs de ces sous-traitants indirects ne peuvent plus réellement savoir pour qui ils travaillent, d’où vient le textile qu’ils reçoivent et où vont les vêtements qu’ils produisent. De cette manière, la sous-traitance en cascade intensifie l’aliénation des travailleurs par l’invisibilisation des relations de production, et donc d’exploitation, engendrées par ce modèle de production.

Les logiques de la spatialisation du textile

Historiquement, les dynamiques du capitalisme textile sont caractérisées par des processus réguliers de délocalisation et de relocalisation, non seulement en raison des logiques internes de recherche de profits, mais aussi en raison des changements induits par les forces sociales qui s’opposent à ou régulent les effets néfastes de l’industrie. Les États ont largement intégré l’idée d’une mobilité accrue du capital et mettent en place des politiques d’incitation fiscale pour séduire les investisseurs, comme l’illustre la prolifération des zones franches[9] depuis les années 1970.

Durant le dernier quart du XXème siècle, nous constatons globalement la mise en concurrence de pays aux salaires élevés où s’est construit le modèle fordiste de l’accumulation avec des régions géographiques où l’accumulation flexible est possible[10]. Les systèmes de protection sociale des pays du Nord (Europe Occidentale et Amérique du Nord) sont détournés par les entreprises du textile par le déplacement massif, en quelques décennies seulement, des industries vers des pays où les salaires sont bas et les protections sociales sont faibles ou inexistantes (pays d’Asie principalement)[11]. L’externalisation au sein des chaines d’approvisionnement mondiales a grandement facilité la stratégie patronale d’évitement des conquêtes ouvrières. Bien sûr, les conditions de travail dans l’industrie textile du Nord étaient pénibles, les cadences de travail rapides, l’exposition à des produits toxiques tout aussi dangereuse, mais le mouvement ouvrier avait permis d’obtenir – certes pendant un laps de temps très court – une amélioration des conditions d’emploi et une consolidation du statut salarial par des mécanismes redistributifs nationaux (cfr. le pacte social en Belgique de 1945).

Si cette histoire est assez bien connue, on est généralement moins au courant du fait que les chaînes d’approvisionnement de la fast-fashion qui fournissent le marché de l’Europe Occidentale impliquent aujourd’hui des flux de capitaux et de main d’œuvre bien plus multidirectionnels qu’un déplacement simple Nord-Ouest/Sud-Est. En fait, le secteur produit un double mouvement dans le capitalisme global : d’un côté il absorbe un grand nombre d’entités dans un mouvement de standardisation (implantations commerciales, infrastructures, zones franches, etc.) ; de l’autre, il accentue ou produit des fragmentations entre les États, entre les races, entre les travailleurs, entre les riches et les pauvres, etc. Tout en maintenant des relations transnationales inégalitaires et hiérarchiques entre les États du Nord et du Sud, les chaînes d’approvisionnement créent de nouvelles relations de subordination et de mise en concurrence généralisée des travailleurs. Au moins trois autres types de déplacement spatiaux induits en sont caractéristiques et révèlent la dimension tentaculaire de la chaîne de production mondiale.

Premièrement, il y a des processus très rapides de délocalisations et de sous-traitances entre pays asiatiques émergents. La Chine est actuellement le principal exportateur mondial du textile et de l’habillement. Cependant, l’industrie textile chinoise, face à l’augmentation des salaires dans le pays, déplace progressivement ses procédés de finissage et de confection vers d’autres pays de la région. Le Bangladesh, le Cambodge, l’Inde et le Vietnam sont devenus depuis les années 90 de nouvelles niches de marché pour les fournisseurs chinois. Au Bangladesh, on estime qu’il y aurait ainsi 3800 sous-traitants indirects. En Turquie, pays également très important de production textile, les entreprises de confections sous-traitent dans les pays frontaliers, dans les pays du Sud Caucase et d’Afrique du Nord.

Deuxièmement, depuis la fin des années 1990, une partie de la confection s’installe aux frontières de l’Union Européenne ou en son sein. Les entreprises tirent avantage de ce qui est appelé dans le jargon managérial l’approvisionnement de proximité (« near-shoring » ou « near offshore »). Comme le montre l’illustration suivante, la fast-fashion, basée sur une vitesse accrue de fabrication, implique une spécialisation territoriale de la chaîne d’approvisionnement en fonction du type de produits[12]. Certains vêtements, dépendant d’une mode saisonnière très courte par exemple, doivent être disponibles sur le marché rapidement. A l’opposé, les produits standards peuvent être acheminés par le fret marin depuis l’Asie.

En Europe de l’Est, particulièrement, la chute du mur de Berlin a ouvert de nouveaux marchés et de nombreuses industries d’État, dont celles du textile, ont été privatisées. Un nombre croissant de travailleurs de ces pays au taux de chômage élevé (certains appartenant à l’Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie ou la Croatie, d’autres n’y étant pas comme la Macédoine, la Bosnie Herzégovine, la Georgie, la Moldavie, etc.) se chargent presqu’exclusivement d’assembler et de coudre des parties de vêtement importées et pré-coupées. Comme dans les pays en développement, l’industrie textile de ces pays a été réduite à des ateliers de couture intégrés dans les filières d’approvisionnement[13].

Troisièmement, il y a le phénomène de « délocalisation sur place » qui, comme le terme l’indique, « renvoie à la combinaison de conditions de production qui s’approchent de celles qu’offrirait la délocalisation dans les pays du Sud et d’une production « sur place » répondant aux exigences de rapidité de réaction à la demande : les façonniers doivent être géographiquement proches à la fois des “fabricants” (les concepteurs) et des grossistes qui reçoivent en dépôt les modèles pour tester les nouvelles tendances »[14]. Les cas du quartier du Sentier à Paris ou de la ville de Prato en Italie, pour ne citer que les lieux les plus emblématiques de ce phénomène, reposent sur le recours à une main-d’œuvre immigrée, parfois en situation irrégulière et souvent recrutée sur une base communautaire. Ces lieux fonctionnent comme des « infra-sociétés » où le droit du travail n’a aucun impact car il n’est simplement pas mobilisé par les travailleurs par crainte de voir les ateliers clandestins fermer[15].

Deux effets communs émergent de ces logiques de spatialisation. Premièrement, l’atelier de confection est un facteur fondamental de déplacement et de circulation de la main d’œuvre immigrée. Là où l’industrie textile s’installe, elle capte des travailleuses et des travailleurs vulnérables, installés de manière précaire dans un pays ou dans une situation de transit induite par l’existence de conflits armés, d’instabilité politique ou de dérèglements climatiques. Suite à la guerre en Syrie, des réfugiés syriens dont des mineurs d’âge s’étaient notamment retrouvés dans des ateliers clandestins en Turquie[16]. Cela signifie, fondamentalement, qu’il y a toujours de nouvelles personnes, vulnérables et corvéables, pour travailler à des prix fixés très bas. Deuxièmement, la circulation du capital déplace les conditions d’emploi et de travail déplorables dans des espaces peu organisés du monde du travail, y compris lorsque la production se rapproche des marchés occidentaux ou lorsqu’elle y est discrètement implantée.

Travailler et lutter dans la fast-fashion

Le secteur du textile et de l’habillement est à forte intensité de main-d’œuvre. A échelle mondiale, plusieurs millions de travailleuses et de travailleurs dépendent de sa chaîne d’approvisionnement, le chiffre exact étant difficile à estimer en raison de l’importance de l’économie informelle[17]. Les principales concernées sont les travailleuses, le secteur étant essentiellement féminisé. De plus, la proportion de femmes augmente en descendant dans la chaîne d’approvisionnement, dans les maillons où les conditions sont les plus déplorables. Toutes les études le montrent : la fast-fashion, par l’intensification du travail qu’elle implique, n’a fait qu’empirer les conditions de travail et d’emplois déjà médiocres des travailleuses du textile : les salaires permettent à peine de survivre et ne sont pas toujours versés, les contrats – lorsqu’il y en a – sont précaires, le travail à domicile est courant, les semaines de travail peuvent monter jusqu’à 60h, les protections sociales sont inexistantes, le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail est généralisé, le droit du travail n’est pas respecté, les paies aux quotas de production sont fréquentes, l’état des bâtiments dangereux, etc. Au sein même d’une usine, les travailleuses peuvent être dans une zone grise, certaines travaillant dans la légalité et d’autres sans contrat ni protection. Les discriminations salariales envers les minorités ethniques, les travailleurs migrants et les réfugiés politiques sont systématiques. Selon les contextes géographiques, les travailleuses ont de multiples stratégies pour « faire face » aux conditions du secteur : elles laissent leurs enfants à la famille restée au village, font systématiquement des heures supplémentaires, prennent un deuxième emploi, ont une activité agricole de subsistance, contractent des dettes, etc. Le salaire perçu par le travail dans le secteur textile est tellement faible qu’il est parfois perçu comme un salaire « d’appoint »[18].

Il serait facile et avantageux pour les grandes marques du secteur de l’habillement de considérer ces situations comme étant anormales, le fait de sous-traitants locaux peu scrupuleux[19], ou des problèmes situés aux marges des chaînes d’approvisionnement qui échappent à leur contrôle. En réalité, les entreprises donneuses d’ordre choisissent délibérément de contrôler certains aspects de la production (le prix, la commercialisation et la logistique) et de ne pas en contrôler d’autres (les relations collectives de travail, les pratiques sociales et environnementales des sous-traitants).[20] Les éléments précités, l’opacité de la chaine d’approvisionnement, la sous-traitance en cascade et l’externalisation, les menaces en tout lieu de délocalisation[21], l’utilisation d’une main-d’œuvre immigrée et vulnérable, sont des facteurs structurels et organisés de la production qui fabriquent les conditions de possibilité du traitement inhumain des travailleuses. En d’autres termes, les conditions d’exploitation dans les ateliers clandestins les plus « marginaux » sont en réalité indissociables du cahier des charges fixé en amont de la chaîne.

Il ne faudrait cependant pas voir les travailleuses du secteur comme uniquement des victimes. La dialectique de l’exploitation et du conflit se déplace également avec l’installation des usines. Il faut ainsi rajouter un mot sur la répression sanglante des travailleuses et des syndicats qui contestent pour améliorer les conditions de travail. Bien que les menaces de délocalisations et la crainte de perdre son emploi étouffent les travailleuses, des actions s’organisent régulièrement dans les usines. En 2006, au Bangladesh, avant l’effondrement du Rana Plaza, des dizaines de milliers d’ouvrières se sont mises en grève. L’association patronale des vêtements du Bangladesh a eu recours aux forces de police qui ont tué trois ouvriers, on fait des centaines de blessés et en ont mis en prison encore plus. Même scénario au Cambodge en 2014, où quatre ouvriers ont trouvé la mort lors d’une grève réprimée par la police. Pourtant, la plupart des actions de grève sont déclenchées pour revendiquer une augmentation des salaires de quelques unités supplémentaires à peine, augmentation qui semble dérisoire par rapport aux énormes bénéfices engrangés par l’industrie de l’habillement, mais qui est suffisante pour museler par la violence ou par le chantage à la délocalisation[22]. Ainsi, l’industrie du textile ne se soucie pas vraiment de la manière dont les États autoritaires répriment les combats, voire d’une certaine manière, soutient et utilise cet autoritarisme en y installant sa production, de telle sorte qu’il faut considérer les modalités de contrôle et de répression des conflits dans le secteur comme des éléments intégrés dans la production de la marchandise.

Conclusion

Cette analyse a tracé, dans les grandes lignes, les principaux aspects de la production textile globalisée. On peut dorénavant avoir une idée du type de capitalisme inscrit dans les vêtements que nous portons. Ayant dit cela, les lecteur·rices peuvent surtout ressentir de la culpabilité, tant ils contribuent à leur insu, en tant que consommateurs, à un système de production nauséabond. Même si nous résistons à la surconsommation promue par la logique de la fast-fashion par diverses pratiques (acheter moins et de seconde-main, faire de la couture), se vêtir est un besoin vital et culturel de base, de telle sorte que nous dépendons forcément de l’industrie très monopolistique de l’habillement, y compris dans les réseaux de vente secondaires. Déconstruire le sentiment spontané de culpabilité semble par conséquent indispensable, car il risque de nous enfermer dans une forme de conscience malheureuse qui non seulement n’est pas juste (pourquoi les individus devraient se sentir coupables d’un système qu’on leur impose ?), mais qui de plus a peu de chance d’aboutir dans un projet d’émancipation collective par l’entrainement dans un cercle vicieux : la culpabilité émerge du sentiment de ne pas faire ce qu’il faudrait pour être en accord avec nos principes et, en retour, elle paralyse et produit davantage de sentiment d’impuissance.

En plus de facteurs idéologiques et sociétaux – qui mériteraient d’être développés ailleurs –, nous pensons que le système de production lui-même fabrique notre sentiment d’impuissance. D’une part, il produit de la dissimulation : la traçabilité des vêtements s’opacifie au fur et à mesure que les sous-traitants se succèdent, les travailleuses semblent lointaines ou dispersées dans une chaîne d’approvisionnement difficile à visualiser et leurs luttes s’accompagnent de formes brutales de répression. D’autre part, il produit de la mystification : le profit semble être magiquement produit et les marques promettent qu’il est possible d’acheter du bonheur et une bonne conscience sans rien changer à l’état du monde. Fabriquer de l’impuissance ferait même partie des nouvelles stratégies de gouvernance des grandes entreprises dont l’activité est régulièrement dénoncée comme étant nuisible pour les travailleurs et l’environnement : ne pas nier les dommages, mais les présenter comme inévitables ; ne pas nier les contestations des consommateurs, mais les intégrer dans les choix de consommation[23].

Par conséquent, il semblerait que consommateurs et travailleuses soient en fait victimes des mêmes processus d’occultation. Si ces dernières sont régulièrement en lutte, tout nous éloigne de leur réalité, alors que nous sommes constamment en lien avec elles par les vêtements mêmes que nous achetons et portons. Contre les fétichismes, ne faut-il pas repenser la solidarité internationale que peuvent véhiculer ces objets transitifs, et ceci au-delà des systèmes de protection nationale qui sont très vite mis en concurrence ? Lors de sa création à Manchester en 1894, l’Internationale des travailleurs du textile prévoyait la création d’une caisse de grève transnationale… Aujourd’hui, les organisations syndicales luttent pour créer des espaces de négociation collective et de contre-pouvoir à échelle mondiale et donc, de manière très significative, pour forcer le patronat à devenir visible[24]. Si l’organisation de la production en chaîne d’approvisionnement mondiale complexifie les luttes sociales, elle peut aussi contenir la force d’un nouveau mouvement : autant de pays, de travailleuses, de travailleurs et de consommateurs interconnectés par le capitalisme contemporain, c’est tout autant de résistances locales qui peuvent avoir une portée globale. C’est sans doute dans ce sens qu’il faut imaginer les espaces de contestation. Nous terminerons par deux exemples : les luttes sociales des travailleuses et leurs répressions manquent de manière évidente de visibilité. Les médiatiser à travers les réseaux sociaux est à la fois solidaire et utile, tant les grandes marques sont soucieuses de leur image publique. En outre, les ateliers de confection étant parfois plus près de chez nous qu’on ne le pense, il est possible de faire pression directement sur les gouvernements occidentaux, par des mobilisations sociales, en exigeant de faire respecter, au minimum, la législation du travail et de régulariser les personnes immigrées, premières victimes de ces lieux de non-droit.

- [1] Chiffres de Mc Kinsey pour la période entre 2000 et 2014. URL : https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula.

- [2] Rapports annuels du groupe H&M (H&M, &Other Stories, Weekday, Cos, CheapMonday, Monki, Arkel, H&M Home), consultables sur leur site internet. URL : https://about.hm.com/en/about-us/corporate-governance/annual-report.html.

- [3] Marx Karl, Le capital – Tome I, Éditions Sociales, Paris, 1976.

- [4] Appadurai Arjun, Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation, Payot, Paris, 2001.

- [5] Appadurai Arjun, Ibid., p. 80.

- [6] Bien que les dimensions environnementales ne soient pas développées dans cette analyse, elles sont assez préoccupantes. La mode est devenue l’une des industries mondiales les plus polluantes : usage intensif des matières premières, usage de substances toxiques pour la santé et pour les terres, émission massive de CO2 pour le transport.

- [7] Gereffi Gary, Korzeniewicz Miguel (ed.), Commodity chains and global capitalism, Westport, Praeger, 1994.

- [8] Tsing Anna, « Supply Chains and the Human Condition », Rethinking Marxism, 21, 2, pp. 148-176, 2009.

- [9] Les zones franches sont des territoires géographiques destinés à attirer les investisseurs par la mise en place d’un régime fiscal et règlementaire très avantageux par rapport à l’environnement normal.

- [10] Harvey David, Spaces of Capital : Towards a Critical Geography, Routledge, New York, 2001.

- [11] Rappelons que 66 000 personnes travaillent dans le secteur du textile et de la confection en Belgique début des années 1980.

- [12] Sheng Lu, « Apparel Industry Is Not All About Labor Cost », 2014. URL : https://shenglufashion.com/2014/12/14/apparel-industry-is-not-all-about-labor-cost/

- [13] Rapport du (CCC) « Salaires de misère. La production de vêtements eu Europe de l’Est et en Turquie », Rapport Clean Clothes Campain (CCC), 2014. Le CCC est une large campagne de sensibilisation initiée en 1989 par des organisations syndicales du secteur et des ONG.

- [14] Brun François, « Usages d’entreprise et inactivation du droit du travail : l’exemple du Sentier », in Quatre pages, Centre d’Études de l’Emploi, n°49, p.1, janvier/février 2002.

- [15] Ibid.

- [16] « Turquie : le calvaire des réfugiés syriens dans les ateliers Mango ou Zara », L’OBS, octobre 2016. URL : https://www.nouvelobs.com/monde/20161026.OBS0343/turquie-le-calvaire-des-refugies-syriens-dans-les-ateliers-mango-ou-zara.html

- [17] En 1996 (information sur des chiffres récents non-trouvée), on estimait que 23,6 millions de travailleurs étaient employés dans le secteur structuré, mais que ce chiffre pouvait être cinq à dix fois plus élevé en tenant compte de l’économie informelle.

- [18] « Salaires de misère. La production de vêtements eu Europe de l’Est et en Turquie », Rapport Clean Clothes Campain (CCC), 2014.

- [19] Bien souvent, ces petits entrepreneurs locaux sont eux-mêmes des immigrés ou d’anciens travailleurs de l’atelier, et partagent donc la même origine sociale que les ouvriers. Ils n’ont pas grand-chose à voir avec les logiques du capital, les prix étant fixés par l’entreprise principale.

- [20] Tsing Anna, « Supply Chains and the Human Condition », art.cit.

- [21] Les menaces à la délocalisation ont des effets tant dans les pays du Nord que du Sud : elles forcent les organisations syndicales quand elles existent ou les travailleurs à accepter l’intensification de la production.

- [22] Pour reprendre le cas du groupe H&M, celui-ci faisait en 2013 un bénéfice net d’1,94 milliards d’euros.

- [23] Benson Peter, Kirsch Stuart, « Capitalism and the Politics of Resignation », Current Anthropology, vol. , n°4, pp. 459-486, 2010.

- [24] La fédération syndicale internationale IndustriAll lutte notamment pour imposer des cadres contraignant de négociation collective dans les chaînes d’approvisionnement mondial. Après la catastrophe du Rana Plaza en 2013, IndustriAll et d’autres acteurs syndicaux ont notamment imposé un accord juridiquement contraignant sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh. URL : http://www.industriall-union.org/fr/enquete-justice-au-sein-des-chaines-dapprovisionnement-par-le-biais-daccords-mondiaux-contraignants